| Reallohnentwicklung

in Deutschland

„Unternehmen können oft extrem

niedrige Gehälter durchsetzen, weil sich

die Machtverhältnisse zuungunsten der Arbeitnehmer

verschoben haben. Die Angst vor Hartz IV sorgt

dafür, dass sie Lohneinbußen akzeptieren

und notfalls auch extrem schlecht bezahlte Minijobs

oder Leiharbeiter-Stellen annehmen.“

So der Kommentar von Petra Roth in der „Frankfurter

Rundschau“ vom 19 Juli 2011 zu einem Artikel

in derselben Zeitung über die neuesten,

bisher unveröffentlichen Daten des Deutschen

Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).

Verteilungsforscher

Markus Grabka vom Deutschen Institut für

Wirtschaftsforschung (DIW) hatte für die

„Berliner Zeitung“ neue Umfrageergebnisse

des Sozio-oekonomischen Panels (Soep) über

die realen Nettoeinkommen in Deutschland ausgewertet.

Das Soep ist eine seit 1984 jährlich durchgeführte

repräsentative Wiederholungsbefragung von

über 12.000 Privathaushalten in Deutschland.

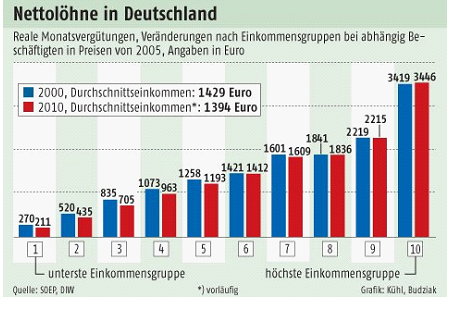

Grabka kommt in seiner Auswertung zum Schluss,

dass Beschäftigte in den unteren Einkommensgruppen

starke Einbußen hatten: Ihre Realeinkommen,

also die preisbereinigten Nettogehälter,

sanken in den letzten zehn Jahren um 16 bis

22 Prozent.

Wer als Minijobber im Jahr 2000 noch über

ein reales Nettoeinkommen von 270 Euro verfügte,

erhielt im letzten Jahr nur noch 211 Euro, das

sind fast 22 Prozent weniger. Wer vor elf Jahren

noch 835 Euro netto verdiente – Verkäufer,

Helfer im Handwerk, Angestellte in Callcentern

und bei Sicherheitsdiensten –, hatte 2010

nur noch 705 Euro oder 16 Prozent weniger.

"Die Wirtschaft ist seit der Jahrtausendwende

ordentlich gewachsen. Die Gewinne und Vermögenseinkommen

sind insgesamt sogar kräftig gestiegen.

Doch bei den meisten Erwerbstätigen ist

von dem Wirtschaftswachstum nichts angekommen",

so die Bilanz von Grabka.

Insgesamt sind die realen Nettolöhne durchschnittlich

laut DIW innerhalb eines Jahrzehnts um 2,5 Prozent

gesunken. Betrug das reale Durchschnittseinkommen

im Jahr 2000 noch 1.429 Euro so fiel es innerhalb

von zehn Jahren auf 1.394 Euro.

Laut Grabka ist diese so genannte untere Mittelschicht

von der negativen Entwicklung am stärksten

betroffen. „Das liegt vor allem an

der wachsenden Zahl atypischer Beschäftigungsverhältnisse.“

Damit sind Leiharbeit, befristete und geringfügige

Stellen sowie Teilzeitjobs mit einer Arbeitszeit

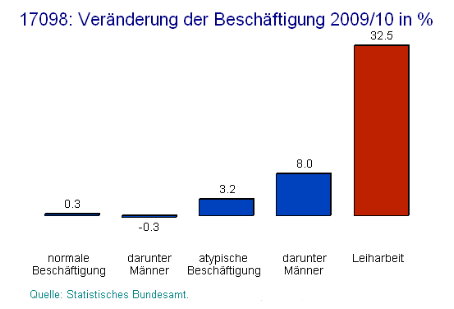

unter 20 Wochenstunden gemeint. Ihre Zahl stieg

2010 in Deutschland auf 7,84 Millionen. Die

Mehrzahl der 2010 geschaffenen Arbeitsplätze,

187.000 von 322.000, waren Leiharbeiter-Stellen.

Die Zahl der Leiharbeiter stieg nach einem Einbruch

2009 wieder auf insgesamt 742.000 und erreichte

damit einen neuen Höchstwert.

Ein weiterer Grund für das Sinken der Reallöhne

ist laut Grabka, dass immer mehr Frauen beschäftigt

sind, die meist unterdurchschnittlich bezahlt

werden. Und auch „junge Menschen beginnen

ihr Berufsleben heute mit deutlich niedrigeren

Einkommen als noch vor zehn Jahren“,

so der DIW-Forscher. Das gilt gleichermaßen

für Akademiker wie für alle anderen.

Hohe Qualifikationen und stringente Lebensläufe

seien mittlerweile keine Versicherung mehr gegen

schmale Einstiegsgehälter.

Die Benachteiligung der Frauen am Arbeitsmarkt

zeigt auch ein Artikel in derselben Ausgabe

der „Franfurter Rundschau“ vom 19.

Juli 2011 über den jüngsten „Genderbericht“,

der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur

für Arbeit in Frankfurt. Laut diesem Bericht

verdienen im Bundesland Hessen Männer gut

ein Fünftel mehr als Frauen. Gemäss

FA lassen sich diese hessischen Verhältnisse

durchaus auf die andern „alten“

Bundesländer übertragen. Die Kluft

wird vor allem am unteren und oberen Ende der

Gehaltsklassen deutlich. Gut ein Drittel aller

Frauen muss sich mit weniger als 2000 Euro im

Monat begnügen. Der Anteil der Männer

mit diesem Verdienst liegt dagegen bei rund

15 Prozent. Umgekehrt kassiert ein Drittel der

Männer mehr als 4000 Euro, während

nur 17 Prozent der Frauen diese Entgelt-Region

erreichen. Zuletzt galt fast jede/r fünfte

Lohnabhängige in Hessen als NiedriglöhnerIn,

erhielt also weniger als 1870 Euro monatlich.

Knapp 30 Prozent aller Frauen fallen in diese

Kategorie. Bei den Männern sind es knapp

13 Prozent. Die klassischen Normalarbeitsverhältnisse

hätten an Bedeutung verloren, während

atypische Beschäftigungsformen stark zunehmen,

heißt es im Bericht.

Laut „Frankfurter Rundschau“ kritisiert

der Wirtschaftsweise Peter Bofinger kritisiere

ebenfalls diese Entwicklung. „Es gibt

Möglichkeiten, die Löhne zu stabilisieren.

Doch die Politik interessiert sich nicht dafür.“

Bofinger schlägt vor, den Ausstieg aus

der paritätischen Finanzierung in der Krankenversicherung

rückgängig zu machen. Derzeit zahlen

Beschäftigte 8,2 Prozent ihres Einkommens

in die Kassen, Unternehmen nur 7,3 Prozent.

Wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber wieder jeweils

die Hälfte der Kosten übernähmen,

würde „eine solche Rückkehr

zur Parität den Staat keinen Cent kosten“,

betont Bofinger.

„Die Politik hat die Reformschraube

überdreht“, meint DIW-Verteilungsforscher

Markus Grabka. „Wenn von 40 Millionen

Erwerbstätigen sieben Millionen Minijobber

sind, dann ist etwas aus dem Ruder gelaufen.“

Er empfiehlt, die Förderung der geringfügigen

Beschäftigung zu überdenken und Leiharbeiter

ebenso zu entlohnen wie Festangestellte. „Die

meisten Menschen haben das Gefühl, dass

die wirtschaftliche Entwicklung an ihnen vorbei

geht – und sie haben recht“,

so der Professor an der Uni Würzburg.

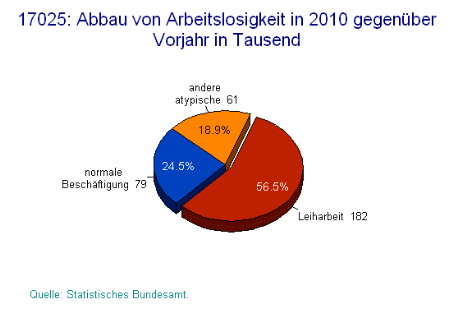

Von wegen „Jobwunder“

Politiker und Wirtschaft in Deutschland jubeln

wieder über tolle Arbeitsmarkt-Zahlen und

der neue Wirtschaftsminister Philipp Rösler

kann verkünden: „Seit der Wiedervereinigung

waren in Deutschland in einem April niemals

mehr Menschen in Beschäftigung.“

Den Betroffenen ist aber oft nicht nach Jubeln

zumute. In den vergangenen zwölf Monaten

seien in der Bundesrepublik 692’000 sozialversicherungspflichtige

Jobs entstanden. Das klingt super. Bei genauer

Betrachtung zeigt sich aber, dass über

250'000 dieser Jobs Zeitarbeitsjobs sind so

das „Institut für Arbeit und Qualifikation“

IAQ der Uni Duisburg-Essen.

Das vorgebliche „Job-Wunder“ im

derzeitigen Nach-Krisen-Aufschwung in Deutschland

beruht also in der Hauptsache auf der Zunahme

von Leiharbeit. Das heißt: ehemals Festangestellte

ArbeiterInnen werden nach der Krise in Leiharbeitsverhältnissen

mit durchgängig weniger Lohn neu eingestellt.

Ein

weiterer, beträchtlicher Teil davon dürften

gemäss IAQ sogenannte 400 Euro Jobs (Minijobs)

sein, ihr Anstieg im genannten Zeitraum wird

nicht ausgewiesen, jedoch müssen sich mittlerweile

gegen 5 Millionen Menschen in Deutschland mit

einem 400-Euro-Job zufrieden geben. Minijobber

erhalten maximal 400 Euro im Monat, viele verdienen

noch weniger. Davon kann kein Mensch leben.

Zudem sind die Stundenlöhne oft sehr niedrig:

86 Prozent der Minijobber erhalten Niedriglöhne

von weniger als 9,50 Euro pro Stunde im Westen

und weniger als 6,07 Euro im Osten. Die Einkommen

sind also mini – für die Arbeitszeit

gilt das nicht. Die Arbeitszeit der Minijobber

beträgt im Schnitt ein Drittel einer Vollzeitstelle,

so das Forschungsinstitut der Bundesagentur

für Arbeit (IAB). Die meisten Minijobber

sind Frauen, viele arbeiten im Einzelhandel,

in der Gebäudereinigung oder in der Gastronomie.

Zwei Drittel der Minijobberinnen würden

gern länger arbeiten – und mehr verdienen.

Bei den Frauen mit einem regulären Teilzeit-Job

möchte jede zweite ihre Arbeitszeit aufstocken.

Im Oktober 2010 waren in Deutschland mehr als

900.000 Leiharbeiter beschäftigt, deutlich

mehr als bei dem bisherigen Höchststand

vor der Krise. Die Bedingungen in der Branche

haben sich aber drastisch verschlechtert. Zwei

von drei Leiharbeitsbeschäftigten arbeiten

inzwischen zu Niedriglöhnen. Während

Vollzeitbeschäftigte im Durchschnitt 18,04

Euro brutto pro Stunde (2006) verdienen, erreichen

Leiharbeitskräfte mit 9,71 Euro nahezu

nur die Hälfte. Wegen der niedrigen Löhne

müssen 11,5 Prozent aller Leihkräfte

ergänzend Hartz IV-Leistungen für

die Grundsicherung in Anspruch nehmen, fünfmal

mehr als der Durchschnitt aller Beschäftigten.

Leiharbeit ist in Deutschland längst keine

Randerscheinung mehr. Unternehmen und auch öffentlich-rechtliche

Einrichtungen haben zunehmend eigene Verleiheinheiten

gegründet, um Arbeitskräfte zu den

niedrigeren Zeitarbeitstarifen beschäftigen

zu können.

Leiharbeit als die vielgepriesene Brücke

in die „normale“ Beschäftigung

und „normale“ Arbeit funktioniert

nicht: Die von der Politik erwarteten Übergänge

von 50 Prozent und mehr aus den 2004 eingeführten

Personal-Service-Agenturen mündeten in

der Praxis nur zu rund 7 Prozent in reguläre

Beschäftigung.

Gemäss einer IG-Metall Pressemitteilung

machen Minijobs, Befristungen, Leiharbeit und

Teilzeit 75 Prozent des derzeitigen Wachstums

am Arbeitsmarkt in Deutschland aus.

Das Erbe der Agenda 2010

„Die Politik hat die Ausweitung des

Niedriglohnsektors mit den Hartz-Reformen massiv

unterstützt: Leiharbeit wurde erleichtert

und Minijobs gefördert. Begründung:

Dadurch könnten mehr Arbeitslose einen

Job finden.“ So die „Berliner

Zeitung“ zu den DIW-Zahlen in ihrer Dienstagsausgabe

und zitiert zur Begründung Joachim Möller,

Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt-

und Berufsforschung: „Dies ist zum

Teil auch gelungen, allerdings gebe es im Niedriglohnsektor

Auswüchse, die man beschäftigungspolitisch

nicht rechtfertigen kann"

Im Februar 1999, also kurz nach seinem Amtsantritt

1998 verkündete SPD-Kanzler Schröder:

"Wir müssen einen Niedriglohnsektor

schaffen, der die Menschen, die jetzt Transfer-Einkommen

beziehen, wieder in Arbeit und Brot bringt."

Im Januar 2005, Hartz IV war gerade geboren,

preist Schröder auf dem Weltwirtschaftsforum

in Davos: "Wir haben unseren Arbeitsmarkt

liberalisiert. Wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren

aufgebaut, den es in Europa gibt."

Genau dies bestätigen jetzt einmal mehr

die aktuellen Zahlen des Deutschen Instituts

für Wirtschaftsforschung (DIW) zur Reallohnentwicklung

sowie diejeniegen des „Institut für

Arbeit und Qualifikation“ IAQ zur Arbeitsmarksituation

in Deutschland. Mit den Harz-Reformen als Teil

der Agenda 2010 hat die rotgrüne Regierung

Schröder-Fischer eine soziale Umverteilung

angestossen, wie sie Deutschland nach dem Zweiten

Weltkrieg nicht mehr erlebt hatte. Die sozialdemokratisch-grüne

Regierung hat mit der massenhaften Einführung

von Niedriglohnarbeit die Löhne gedrückt.

Sie hat den Unternehmern grosszügige Steuergeschenke

gewährt und im Gegenzug Leistungen der

Sozialversicherungen reduziert, wie beispielsweise

die von Bolfinger angesprochene Abschaffung

der paritätischen Finanzierung der Krankenversicherung.

2005 hatte die Regierung Schröder diese

Parität über den Haufen geworfen und

den Anteil der Lohnabhängigen von 7.75%

auf 8.2% erhöht. Entsprechend wurde der

Anteil der Arbeitgeber auf 7.3% gesenkt. Im

Jahr 2000 betrug der Beitragssatz zur gesetzlichen

Krankenversicherung (in Prozent des Bruttoverdienstes)

noch 13.6% was damals wie gesagt noch paritätisch

geteilt wurde.

Bestätigung durch die Entwicklung der Arbeitskosten

Seit dem Jahr 2000 hat Deutschland im Vergleich

mit den übrigen Ländern der Eurozone

mit einem Plus von 5.9% den geringsten Anstieg

bei den Lohnstückkosten (Italien + 29,9

%, Frankreich + 6,2 %.

Die Arbeitskosten pro Arbeitsstunde für

die Privatwirtschaft liegen in Deutschland mit

29 Euro pro Arbeitsstunde im Mittelfeld der

EU-Staaten. Im Jahr 2009 sind die Arbeitskosten

langsamer gestiegen als im Durchschnitt der

Eurozone.

Zwischen 2000 und 2009 stiegen die deutschen

Arbeitskosten (pro Arbeitsstunde in Industrie

und privatem Dienstleistungsbereich) durchschnittlich

um 1,9 Prozent pro Jahr und lagen damit 2009

bei 29 Euro (für Bruttolohn, Unternehmeranteile

an den Sozialbeiträgen, Steuern für

Arbeitskosten etc.) Im "Durchschnitt"

des Euroraums (Vergleich mit zwölf Ländern)

betrug die jährliche Zunahme 2,9 Prozent.

In Dänemark, den Niederlanden, Großbritannien

und Spanien stiegen die Arbeitskosten um 3,5

bis 4,5 Prozent. In Slowenien, der Tschechischen

Republik und Ungarn stiegen die Arbeitskosten

um 6,9 bis 8,9 Prozent.

„Die extrem starke Entwicklung der

Exporte unterstreiche, dass die internationale

Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft

weiterhin hervorragend ist", so die

Wissenschaftler des „Instituts für

Makroökonomie und Konjunkturforschung“

(IMK) in der gewerkschaftseigenen Hans-Böckler-Stiftung.

„Wirtschaftsförderung“

für die einen…

Die rot-grüne Regierung Schröder Fischer,

die nachfolgende „Grosse Koalition“

(2005-2009) und die Regierung Merkel haben seit

1998 einen grossen Teil der Lohnabängigen

Deutschlands in Armut und einen täglichen

Überlebenskampf gestürzt. Gleichzeitig

steigen die Gewinne der Unternehmen und die

Vermögen der Reichen ständig an. Die

weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise vermochte

diese Entwicklung nur kurz zu unterbrechen.

Im Jahr 2010 verzeichneten die im Deutschen

Aktienindex Dax (DAX 100 ) vertretenen Konzerne

wieder einen Anstieg der Gewinne vor Zinsen

und Steuern von durchschnittlich 66 Prozent.

Die Netto-Profite der DAX 30 Konzerne stiegen

gar um 117%. Der Gesamtgewinn der Dax-Konzerne

fiel dabei nicht nur deutlich höher aus

als im Jahr 2009. Er übertraf auch den

des Jahres 2008, in dem sich die Finanzkrise

noch kaum in den Bilanzen niedergeschlagen hatte,

um 22 Prozent. Die Prognosen für die Entwicklung

der Dividenden der DAX-Konzerne liegen derzeit

bei +25%.

Die Arbeitnehmerentgelte, also die Lohnsumme

sämtlicher lohnabhängig Beschäftigten

in Deutschland beliefen sich 2010 mit rund 1‘260

Milliarden Euro auf rund 66 Prozent des deutschen

Volkseinkommens und stieg gegenüber dem

Vorjahr um lediglich 2.6% an. Die Gesamtheit

der Unternehmens- und Vermögenseinkommen

betrug im selben Jahr 642 Milliarden Euro und

nahm im selben Zeitraum um 13.2% zu.

Seit

1998 haben diese drei Regierungen (vorher gab’s

das natürlich auch schon) die Unternehmen

und Reichen grosszügig mit Steuergeschenken

bedacht und das Steueraufkommen der Betreffenden

massiv und systematisch abgebaut. So mit der

Senkung des Spitzensteuersatzes bei der Einkommenssteuer

um insgesamt 1 % (Steuerausfall pro Jahr 12

Milliarden Euro) oder mit der mehrmaligen Senkungen

der Körperschaftssteuer (AGs, GmbHs) auf

zuletzt 15 %. Ab 2009 wurden die Bezüger

grosser Zinserträge durch eine sogenannte

„einheitliche Abgeltungssteuer“

massiv „entlastet“ (Steuerausfall

jährlich knapp 5 Milliarden Euro). Die

Besteuerung von Kapital und Arbeit in Deutschland

im Jahr 2008, betrug für das Kapital 23,1

%, für die der Arbeit 39,2 %. Damit ist

Deutschland im Vergleich zu vielen anderen EU-Ländern,

für das Kapital ein Niedrig - Steuerland.

Nur in Österreich zahlen die Vermögenden

noch weniger Steuern.

… Sparprogramme für die anderen

Vor etwas mehr als einem Jahr (Juni 2010) beschloss

die Regierung Merkel mit einem 80 Milliarden

Euro schweren „Sparpaket“ die Abwälzung

der Krisenkosten auf die Lohnabhängigen.

Sie hatte sich mit der Ankündigung etwas

Zeit gelassen, damit der unmittelbare Zusammenhang

mit dem „Bankenrettungspaket“ im

Umfang von 500 Milliarden Euro vom Herbst 2008

zugunsten der Spekulanten und z.B. der 5 Milliarden

Euro schweren Hilfe für die deutsche Automobilindustrie

in Form der „Abwrackprämie“

von 2009 nicht allzu offensichtlich erscheint.

Nach „intensiven“ Beratungen traten

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr

damaliger Stellvertreter, Außenminister

Guido Westerwelle (FDP), vor die Presse und

verkündeten, ein "einmaliger Kraftakt"

sei gelungen. Die Bundesregierung werde bis

2014 80 Milliarden Euro einsparen, vor allem

bei Sozialleistungen. „Das radikale

Sparprogramm sei notwendig, um die großen

Lücken im Finanzsystem zu schließen",

betonte Merkel. Nur durch eine gewaltige Kraftanstrengung

könne die finanzielle Zukunft des Landes

wieder auf "solide Beine" gestellt

werden. Und In seiner unnachahmbaren Arroganz

erklärte Westerwelle, jeder in Deutschland

müsse nun den Gürtel enger schallen.

"Wir haben in den letzten Jahren deutlich

über unsere Verhältnisse gelebt",

sagte der damalige Chef der FDP. Und, fügte

Westerwelle hinzu, er und die Minister seiner

Partei hätten dafür gesorgt, dass

keine Steuererhöhungen beschlossen wurden.

Das sei eine gute Nachricht. Er erwähnte

allerdings nicht, dass sich seine Initiative

zur Verhinderung von Steuererhöhungen nur

auf die Unternehmensbesteuerung bezog.

Im Zentrum stehen die Kürzungen der Leistungen

für Arbeitslose. So werden die für

zwei Jahre gezahlten Zuschläge beim Übergang

vom Arbeitslosengeld I ins Arbeitslosengeld

II gestrichen. Bisher wurden Alleinstehenden

im ersten Jahr bis zu 160 Euro monatlich gezahlt,

im zweiten bis zu 80 Euro. Für Verheiratete

gab es maximal das Doppelte. Das fällt

nun weg. Hartz-IV-Empfängern wird auch

das Elterngeld komplett gestrichen. Ihr Grundbedarf

sei bereits durch die Regelsätze der staatlichen

Hilfen und durch Zusatzleistungen gesichert.

Gleichzeitig wird der Heizkostenzuschuss für

Wohngeldempfänger gestrichen.

Auch der aus Steuergeldern bezahlte Rentenversicherungsbeitrag

für Langzeitarbeitslose fällt weg.

Grundsätzlich will die Koalition Pflichtleistungen

in Ermessensleistungen umwandeln - etwa bei

Eingliederungshilfen für Jobsuchende. Damit

wird der Druck auf Arbeitslose, jede Art von

Arbeit anzunehmen, drastisch erhöht. Die

Job-Center sollen dadurch bereits im laufenden

Jahr zwei Milliarden Euro einsparen. Im Jahr

2014 soll dieser Sparposten auf sechs Milliarden

Euro steigen. Außerdem soll die Arbeitslosenversicherung

künftig ohne Darlehen oder Zuschüsse

auskommen, was eine Erhöhung des Beitragssatzes

über die für 2011 festgelegten drei

Prozent bedeuten könnte.

500 Millionen Euro werden beim Elterngeld eingespart.

Die Bemessungsgrundlage zu dessen Berechnung

soll von derzeit 2.700 auf 1.800 Euro zurückgenommen

werden. Allerdings sollen Väter und Mütter

nur noch 65 Prozent statt wie bislang 67 Prozent

ihres letzten Nettogehalts beziehen.

Außerdem plant die Regierung die Zahl

der Bundesbeschäftigten in den kommenden

vier Jahren um bis zu 15.000 Stellen zu senken.

Die für das kommende Jahr geplante Besoldungserhöhung

für Bundesbeamte soll ausfallen. Laut dpa

müssen Bundesbeamte sogar mit einer Kürzung

ihrer Bezüge um 2,5 Prozent rechnen. Dies

soll durch den Verzicht auf die geplante Erhöhung

des Weihnachtsgeldes für Beamte im Jahr

2011 erreicht werden.

Die Art und Weise, wie auf dem Buckel der sozial

Schwächsten „gespart“ wird

zeigt den Charakter der „Sparprogramme“

(nicht nur in Deutschland) deutlich auf, als

staatlich geführten Klassenkampf von oben,

wobei die Parallelen zur Brünigschen Sparpolitik

von Anfangs der 1930-er Jahre nicht mehr zu

verkennen sind.

|